créditos da foto: iStock/Getty Images

Continuação de A fraude da psicofarmacologia (parte 1)

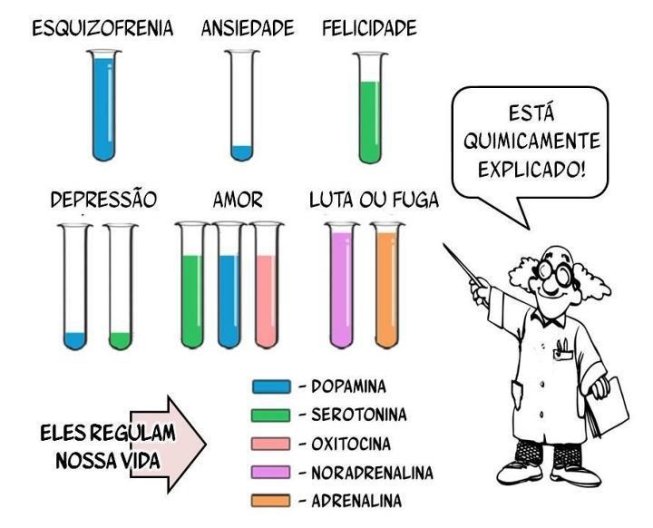

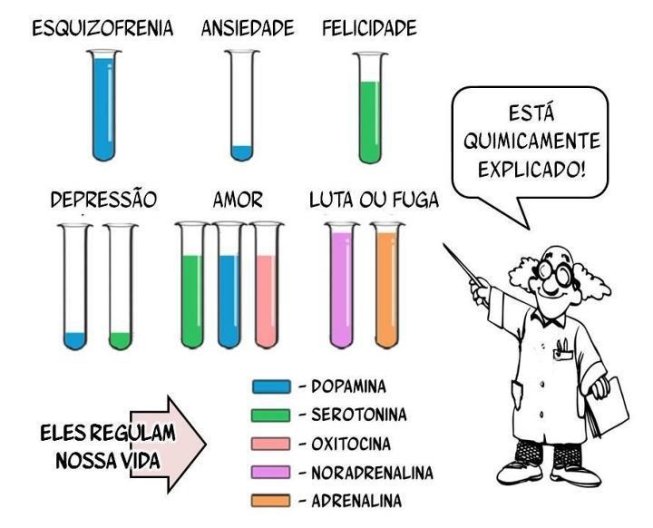

A “explicação científica” da psiquiatria biológica

Não desenvolveremos aqui uma crítica mais profunda ao modelo científico por trás da “revolução psicofarmacológica”, o que pretendemos fazer em um próximo artigo, mas apenas exporemos a própria hipótese da chamada “psiquiatria biológica” e algumas das principais evidências de sua falência completa. Como dissemos, as drogas precederam a teoria. Mas, em meio ao boom de vendas dos remédios, alguns cientistas procuraram encontrar algum fundamento científico que justificasse tamanho sucesso comercial (inclusive porque isso fortaleceria sua propaganda). Surgiu aí a teoria do desequilíbrio químico do cérebro. Em um cérebro que constitui um órgão humano de uma complexidade inacreditável, se aventou, a partir da medição da quantidade de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que aí residisse a causa das doenças mentais. Como afirmou o próprio Joseph Schildkraut, em 1965, num dos primeiros artigos que sintetiza a teoria dos desequilíbrios químicos, essa hipótese era “se tanto, uma supersimplificação reducionista de um estado biológico muito complexo” (1).

O desenvolvimento desse reducionismo afirmou que os pacientes deprimidos sofriam de uma falta de serotonina, enquanto a esquizofrenia era uma decorrência do excesso de dopamina, para simplificar. Whitaker relata diversos estudos: o de 1969 feito por Malcolm Bowers relata que níveis de serotonina mais baixos em oito pacientes deprimidos (todos já expostos a medicação) não eram significativamente mais baixos; ele realiza um estudo mais aprimorado em 1974 e chega à conclusão de que os níveis eram normais em pessoas deprimidas. Em 1971, outro estudo afirma que a diferença dos níveis de serotonina entre deprimidos e grupo de controle não era “estatisticamente significativa”. Em 1974, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia reviram a literatura utilizada por Schildkraut para levantar a hipótese do desenvolvimento da depressão a partir da inibição das monoaminas cerebrais (serotonina, dopamina e norepinefrina) e concluíram que os dados utilizados não permitiam corroborar teoria (2).

E, apesar das evidências todas contrárias à teoria do desequilíbrio químico, a “verdade” que corroborava o lucro farmacêutico precisava vencer: assim, em 1975, um novo estudo de Marie Asberg novamente procurou “provar” a hipótese serotoninérgica. 20 do 68 pacientes estudados sofriam baixos níveis de serotonina (29%). Além disso, de acordo com o estudo, esses 20 seriam “mais suicidas” do que os outros (esses critérios eram estabelecidos com base em questionários a respeito de sintomas respondidos pelos pacientes), e dois se suicidaram efetivamente.

Já seria um absurdo essa “prova” por si só: que “quase 30%” dos indivíduos deprimidos tivessem uma baixa taxa de serotonina não significaria muito. Mas era ainda pior: Whitaker reviu o estudo e comparou as taxas de serotonina dos grupos de pacientes deprimidos e do grupo de controle utilizado por Asberg: a curva de distribuição era praticamente idêntica. 29% dos deprimidos tinha baixa serotonina, enquanto no grupo de controle essa taxa atingia 25%. O nível médio de serotonina no grupo de controle era de 20 nanogramas de 5-HIAA (produto da metabolização da serotonina); já no grupo dos deprimidos, mais de metade dos indivíduos (37 de 68) tinham níveis acima desse valor. Sobrepondo as curvas de distribuição de serotonina nos grupos de pacientes deprimidos e no grupo de controle, via-se que eram praticamente idênticas.

Whitaker expõe o ridículo dessas “provas” mostrando que, no Japão, os cientistas tinham uma hipótese oposta – de que a depressão era causada por um excesso de serotonina nas fendas sinápticas – e que poderiam perfeitamente usar o estudo de Asberg como uma “prova” de sua teoria (já que 24% dos pacientes deprimidos no estudo tinham taxas altas de serotonina) (3). A única prova é que não havia prova alguma. Poderíamos citar diversos outros estudos que comprovam exatamente isso. Como afirmou o psiquiatra David Healy, autor de diversos livros sobre a história da psiquiatria, “A teoria serotoninérgica da depressão é comparável à teoria masturbatória da loucura” (4).

A "explicação científica" dos transtornos mentais logo se popularizou graças ao esforço "educativo" da indústria farmacêutica

Em relação à teoria dopaminérgica, Whitaker faz uma exposição semelhante, resgatando estudos que mostram a completa falácia dessa hipótese. Contudo, não apenas essas teorias, exaustivamente comprovadas como falsas, continuam a ser marteladas nas cabeças de estudantes de medicina, na imprensa, na cabeça de pacientes e do público leigo, como “novas teorias” do desequilíbrio químico continuam sendo o fundamento “científico” para novas drogas, novas doenças, novos tratamentos. É o caso do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), um diagnóstico relativamente recente que vêm sendo a base “clínica” e “teórica” para que milhões de crianças passem a tomar Ritalina. E, sabe de onde vem a teoria de que o TDAH é causado por níveis baixos de dopamina? Do fato de que a Ritalina aumenta os níveis de dopamina... Assim, o procedimento padrão da indústria psicofarmacêutica tem sido o mesmo desde os anos 1950: “descobre-se” um diagnóstico e uma droga para trata-lo (não necessariamente nessa ordem); em seguida, se estuda como a droga age nos neurotransmissores e, enfim, se informa amplamente que a “causa” da doença é o efeito oposto ao da droga que já se utilizava para trata-la: ausência ou excesso de X neurotransmissores.

A “segunda onda” da “revolução psicofarmacológica”: aprimorando as fraudes (e os lucros)

A grande marca de uma suposta “renovação” do tratamento medicamentoso das doenças mentais com as drogas “de segunda geração” foi o lançamento do Prozac, em 1988. O mecanismo de investir pesado em propaganda e na ocultação de evidências científicas contrárias às suas drogas já havia sido assimilado pela indústria, e foi praticado novamente em uma escala muito maior. Seu modelo de diagnósticos foi todo revisto na edição de 1980 do DSM-III (Manual de Diagnósticos e Estatísticas da Sociedade Americana de Psiquiatria), o que será assunto para um próximo artigo. E o caminho do Prozac é ilustrativo dessa psiquiatria “renovada”.

Em 1977, a companhia Eli Lilly conduziu seu primeiro estudo em humanos com a Fluoxetina, substância que seria comercializada com o nome de Prozac e que deu origem aos ISRS (Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina). “Nenhum dos oito pacientes que concluíram o tratamento de quatro semanas exibiu uma clara melhora induzida pelo medicamento”, como relatou o cientista Ray Fuller em 1978 a seus colegas da Eli Lilly. Ele também atestou que a fluoxetina havia causado “um número bastante grande de relatos de reações adversas”. Um paciente tivera um surto psicótico ao tomar a medicação e outros haviam sofrido de acatisia (inquietação motora acompanhada de sentimento de grande ansiedade, que aumenta sensivelmente os riscos de suicídio) (5).

Nada que uma pequena fraude metodológica não pudesse resolver: nos estudos seguintes, a Eli Lilly introduziu o uso de benzodiazepínicos (calmantes) para controlar a agitação. A fraude aí estava não apenas em falsear os efeitos colaterais, mas também em interferir completamente no controle dos resultados dos testes. A única preocupação era aprovar a comercialização do Prozac.

A popularização do Prozac o tornou parte da cultura pop. Poster do filme "Geração Prozac", baseado na autobiografia de Elizabeth Wurtzel

Mesmo assim os resultados foram ruins. Em 1985 o órgão alemão de licenciamento, o Bundersgesundheitsamt (BGA) emitiu seu parecer sobre os testes do Prozac, dizendo que a medicação era “totalmente inadequada para o tratamento da depressão” (6). Os motivos eram eloquentes: nas autoavaliações dos pacientes (as que não eram feitas pelos médicos contratados pela própria Eli Lilly) o medicamento produzia “pouca ou nenhuma resposta ou melhora no quadro clínico dos pacientes”. Já os efeitos colaterais eram bem expressivos: psicose, alucinações, aumento da ansiedade, agitação e insônia, “os quais, como efeitos adversos, ultrapassaram os níveis considerados aceitáveis pelos padrões médicos”, como disse o BGA. Mas o mais escandaloso era o fato de que o Prozac induzia ao suicídio, conforme relatou o BGA: “Foram feitas 16 tentativas de suicídio, duas delas com sucesso”. Um dos funcionários da Eli Lilly calculou, privadamente, que a incidência de atos suicidas entre os pacientes medicados com Prozac era 5,6 maior quando comparados com os que usavam outro medicamento ativo, a imipramina (7).

Isso levou à rejeição do registro da fluoxetina na Alemanha, e a Eli Lilly decidiu contar uma “verdade alternativa” para a FDA e conseguir registrar o medicamento nos EUA: os funcionários foram instruídos a registrar diversos efeitos colaterais causados pela droga como “sintomas de depressão”, fazendo com que fossem percebidos como parte da doença, e não como causados pelo remédio. Também os dados nas fichas dos pacientes trocaram o termo “ideação suicida” por “depressão”; e, ainda, quando os dados referentes aos testes alemães foram examinados, os funcionários da empresa “retiraram os casos [de suicídio] que julgaram não ser suicídios” (8).

Nos EUA, os testes controlados por placebo (administração de uma medicação sem princípio ativo para um grupo de controle) foram feitos em oito locais diferentes, e em quatro deles a fluoxetina não foi melhor do que o placebo. Nos demais, o resultado foi ligeiramente melhor do que o placebo. Além disso, em seis de sete estudos a imipramina tinha obtido resultado superior ao da fluoxetina. Dos pacientes que foram submetidos à medicação, 39 tinham desenvolvido surtos psicóticos, e mais de 1% ficaram maníacos ou hipomaníacos, entre diversos outros efeitos colaterais. Mesmo assim, o Prozac foi aprovado para comercialização em 1988. Em 1997, era o medicamento com maior número de queixas nos EUA, com 39 mil registros no programa MedWatch da FDA. As queixas incluíam centenas de suicídios além de muitos efeitos colaterais como depressão psicótica, mania, raciocínio anormal, alucinações, hostilidade, confusão, amnésia, convulsões, tremores e disfunção sexual. A FDA calcula que apenas 1% dos efeitos adversos chega a ser comunicado do MedWatch, e, portanto, se estima em 4 milhões de americanos que em apenas nove anos teve uma reação adversa, que poderia chegar ao suicídio, por efeito do Prozac.

Nada disso, no entanto, foi páreo para a quantidade de dinheiro investida para a publicidade do Prozac, o que incluía a “compra” de médicos renomados no meio acadêmico para que divulgassem “resultados científicos positivos” da fluoxetina, cursos de “conscientização popular” sobre os males da depressão, milhares de artigos na imprensa falando sobre a “revolução” da nova medicação, etc. As demais empresas do ramo, aprendendo com a fórmula de sucesso do Prozac, adotaram procedimentos semelhantes. Novas drogas como o Xanax (alprazolam), um novo ansiolítico, foi não apenas lançado com grande estardalhaço, mas também vendido como a “cura” para a “nova doença” da síndrome do pânico, que fora “descoberta” pelo DSM III em 1980. Em seguida, vieram os antipsicóticos atípicos. E por aí vai, até hoje, com novas “curas milagrosas” sendo descobertas dia a dia.

A iatrogenia em larga escala como resultado do “milagre psicofarmacológico”

O pior de tudo, no entanto, não é o fato de que essas falsas curas vêm nos enganando e lucrando bilhões. Mas sim o fato de que elas são iatrogênicas, ou seja, são elas mesmas causadoras de patologias. E vêm nos adoecendo cada vez mais. Pacientes que não são submetidos aos tratamentos medicamentosos têm melhor prognóstico, mais chances de se curar e de não ter recaídas ao longo da vida. Estudos de diversos tipos mostram isso, e até mesmo um estudo da OMS apontou que nos países pobres, como Nigéria e Índia, onde apenas 16% dos pacientes esquizofrênicos recebem tratamento medicamentoso regular, os prognósticos são muito melhores.

Como foi demonstrado exaustivamente ao longo de mais de cinquenta anos – e negado mil vezes pela indústria e seus mecanismos de propaganda – não existe absolutamente nenhuma comprovação de que haja qualquer distúrbio químico ou causa biológica para as doenças psíquicas. O dogma que é repetido mil vezes aos pacientes é uma farsa.

Mas o que alguns estudos comprovaram é o contrário: são as drogas que causam desequilíbrios e mesmo alterações fisiológicas degenerativas no cérebro. Por exemplo, na esquizofrenia, adventou-se a hipótese de que sua causa seria a do excesso de dopamina. Mas enquanto estudos tentavam demonstrar que seria esse o problema dos esquizofrênicos – com base justamente no fato de que os antipsicóticos bloqueavam os receptores de dopamina e assim diminuiriam sua atividade – outros estudos eram publicados e mostravam justamente que os níveis de dopamina dos esquizofrênicos eram normais (9).

Logo em seguida, novos estudos mostraram que o que ocorria ao administrar os medicamentos é que o cérebro reagia aumentando a quantidade de receptores de dopamina, numa tentativa do corpo de compensar os efeitos causados pelos remédios. Em 1982, um estudo concluiu que “os aumentos dos receptores só foram observados em pacientes em quem a medicação neuroléptica tinha sido mantida até a época da morte, o que indicou que eram inteiramente iatrogênicos [causados pela droga]” (10).

O mesmo tipo de reação foi observado em relação aos antidepressivos que aumentavam a taxa de serotonina: o corpo reage diminuindo os receptores desse neurotransmissor como uma forma de tentar compensar o efeito causado pelo remédio. A conclusão é que, enquanto se vende a imagem de que os remédios estariam “corrigindo” um desequilíbrio químico no cérebro, eles de fato são os causadores de desequilíbrios iatrogênicos.

O que os estudos sobre os resultados da administração dessas drogas aos pacientes mostram também são resultados muito diferentes dos que nos vendem os discursos midiáticos, médicos, publicitários. Os dados que embasaram os efeitos positivos dos remédios foram estudos feitos a curto prazo, ou estudos em que após o período inicial a medicação era retirada abruptamente. Eles levaram a duas conclusões: os medicamentos “funcionavam” (diminuíam os sintomas) melhor do que os placebos (simulacros de remédios sem princípio ativo para efeito de controle), e eles preveniam recaídas. Isso era uma “bênção” para a indústria farmacêutica, pois a partir daí a psiquiatria passou a “rezar a cartilha” de que os remédios deveriam ser mantidos “como a insulina de um diabético”. A indústria ganhava, a cada psicótico ou deprimido medicado, um “cliente para toda a vida”.

Mas o fato é que estudos mostraram que os pacientes que recebiam medicação tinham probabilidade muito maior de terem recaídas. Em estudos conduzidos em 1967, 1971 e 1977 sobre a clorpromazina os pesquisadores descobriram que apenas 7% dos que haviam recebido um placebo sofreram recaídas, comparados com 65% dos que tomavam mais de 500mg de clorpromazina antes da suspensão do medicamento; e que “a recaída tem maior gravidade durante a administração de drogas do que quando não é fornecida nenhuma medicação” (11). Ou seja, continuando ou não a tomar os remédios, a clorpromazina agravava a doença. Diversos outros estudos mostram como os resultados de pacientes não medicados são superiores aos dos medicados.

Propaganda de Thorazine (clorpromazina) falava sobre como a introdução do remédio diminuiu o número de tratamentos por eletrochoque nos hospitais.

Isso sem falar que os próprios efeitos do Thorazine (nome comercial da clorpromazina nos EUA) já eram muito questionáveis em si: desde intensas dores físicas até tornar pacientes em “zumbis” afetivamente, a lista de efeitos colaterais é imensa. A tal ponto que veio à tona na década de 1970 que o governo stalinista da URSS utilizada o Thorazine como método de tortura (o que evidentemente também ocorria, com esse medicamento e outros métodos como a ECT – eletro-convulso terapia – em todos os países que adotavam o modelo manicomial de tratamento). Outros efeitos gravíssimos ocorrem, como degeneração cognitiva e hiperssensibilização à psicose.

propaganda de Thorazine indicava o uso do remédio para casos de soluço crônico

No caso das benzodiazepinas, até hoje a classe de medicamentos calmantes de maior popularidade, com nomes comerciais como Alprazolam, Lorazepan, Frontal, Valium, Bromazepan, entre outros, os efeitos também são nefastos. Os estudos mostraram não apenas que a ansiedade que controlam nos primeiros usos volta de forma redobrada dentro de quatro a seis semanas de uso (12), como também pintaram um quadro bastante assustador dos problemas decorrentes do vício e das crises de abstinência. Entre os efeitos colaterais foram listados a ansiedade de rebote (o retorno da ansiedade a níveis mais altos do que antes da introdução da medicação), insônia, convulsões, tremores, dores de cabeça, embotamento da visão, tinidos auditivos, extrema sensibilidade a ruídos, sensação de insetos rastejando no corpo, pesadelos, alucinações, depressão extrema, despersonalização e desrealização (sensação de que o mundo externo é irreal) (13).

As pesquisas sobre os antidepressivos, em relação a seu resultado, foram semelhantes às conduzidas com os antipsicóticos, mostrando um efeito mínimo a curto prazo e a perspectiva de cronificação da doença, com mais episódios de recaída e menor perspectiva de melhora para os pacientes tratados com a medicação. Mesmo a ligeira vantagem dos remédios de primeira geração sobre os placebos foi desmentida por estudos conduzidos em 1982 em que um placebo ativo (que produzia algum efeito colateral) foi utilizado: em seis dos sete estudos, o resultado foi idêntico para a medicação e o placebo. Com a entrada da segundal geração a partir do Prozac, os resultadora foram ainda piores, pois as pesquisas mostraram menor eficácia dos medicamentos (além dos absurdos que foram ocultados e que listamos anteriormente).

Para termos uma breve dimensão dos efeitos iatrogênicos desses remédios, basta verificarmos que em 1955 havia 38.200 pessoas internadas por depressão nos EUA (1 a cad 4.345 habitantes). Hoje, a depressão é a principal causa de invalidez no país para pessoas entre 15 e 44 anos. Estima-se que a doença afete 15 milhões de americanos adultos e que 58% desse grupo esteja “gravemente prejudicado” (14). Uma doença que, antes da era psicofarmacológica, era considerada pouco frequente e de bom prognóstico, sendo que seus sintomas remetiam sem nenhum tipo de intervenção médica em uma quantidade muito alta de casos, como em um estudo de 1972 que dizia que 50% das pessoas hospitalizadas por depressão não tiveram recorrência da doença, e apenas 10% haviam se tornado cronicamente doentes (15).

Pacientes vão mal, lucros vão bem

Pode ser que para os pacientes o saldo dessa “revolução” medicamentosa tenha sido negativo. Mas os lucros da indústria atestam outro resultado, sendo que as dez maiores companhias farmacêuticas do mundo lucraram ao todo 89,8 bilhões de dólares apenas em 2013 (16). E era de se esperar, considerando que os medicamentos tornavam as doenças crônicas e criavam “clientes vitalícios”.

Os investimentos em propaganda também atestam a importância que os laboratórios dão à “educação” dos médicos, seus principais vendedores: uma pesquisa de 2010 do Conselho Regional de medicina de São Paulo (Cremesp) aponta de 80% dos médicos paulistas recebem representantes dos laboratórios (mais conhecidos como “propagandistas”), e cada um destes visita de dez a vinte consultórios por dia. Nos EUA, essa estratégia de “marketing corpo a corpo” siginificou um gasto de quase 15 bilhões de dólares apenas em 2012 (17). A BBC fez um levantamento demonstrando que as dez maiores empresas farmacêuticas globais gastaram em 2013 um valor de 98,3 bilhões de dólares em marketing e vendas (18). Enquanto isso, no mesmo período, o gasto em pesquisa científica dessas mesmas companhias foi de 65,8 bilhões de dólares, ou seja, 33% a menos (19).

A natureza das informações prestadas nesse processo “educativo” são bastante duvidosas, no mínimo: em 2012 a GlaxoSmithKline foi condenada a pagar 3 bilhões de dólares por promover usos não aprovados dos antidepressivos Wellbutrin e Paxil.

Propaganda de Wellbutrin afirma que ele combate a depressão com "baixo risco de ganho de peso e efeitos colaterais sexuais".

Para “ganhar” os médicos, esses propagandistas não apenas levam suas “informações”, mas muitos “agrados” aos médicos: um levantamento feito na Califórnia mostrou que a GlaxoSmithKline estabelecia um limite de 2.500 dólares anuais gastos por médico com presentes; a Eli Lilly estabelecia esse valor em 3 mil dólares por médico (20). Viagens a congressos também são um “agrado” comum aos médicos: pesquisa do Cremesp de 2010 mostrou que um a cada dez médicos havia viajado no ano anterior para congressos com despesas pagas por laboratórios, e mais de um quarto participou de eventos “educativos” pagos pela indústria (21).

Contudo, essas são as despesas do “varejo” com os médicos. Para difundir as informações que desejam sobre os tratamentos que criam – e que evitem todos os dados que fornecemos acima – os laboratórios investem pesadamente em figurões da psiquiatria acadêmica para dar respaldo “científico” a seus remédios. Estes são chamados em memorandos internos das empresas de “Líderes Formadores de Opinião” (LFO). Vejamos apenas alguns de seus “cachês”:

Charles Nemeroff, chefe do departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Emory, em Atlanta, ganhou pelo menos 2,8 milhões de dólares como palestrante e consultor de empresas farmacêuticas entre 2000 e 2007. 960 mil dólares foram apenas da GlaxoSmithKline pela promoção do Wellbutrin e do Paxil (sim, aqueles mesmos do processo de 3 bilhões citado ali acima). É co-autor do Manual de Psicofarmacologia da Associação de Psiquiatria Americana, o livro didático mais vendido em seu campo. Zachary Stowe, seu colega docente na Emory, recebeu 250 mil dólares também da GlaxoSmithKline entre 2007 e 2008 para promover o uso de Paxil por mulheres lactantes.

13.º Congresso Mundial de Biologia Psiquiátrica na Dinamarca dá uma dimensão dos eventos em que as maiores palestras são feitas por médicos patrocinados pela indústria farmacêutica

Outro palestrante da GlaxoSmithKline, que recebeu 1,2 milhão de dólares de 2000 a 2008 da empresa para promover o uso de estabilizadores de humor para transtorno bipolar, é Frederick Goodwin, ex-diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA (NIMH). Ele é co-autor do compêndio “Doença Maníaco-Depressiva: transtorno bipolar e depressão recorrente”, livro de referência sobre essa doença. Whitaker ainda destaca duas emblemáticas declarações de Goodwin: uma em seu programa de rádio “The Infinite Mind”, em setembro de 2005, quando disse que se crianças com transtorno bipolar não fossem tratadas seus cérebros poderiam sofrer lesões – uma dessas típicas informações absurdas e desprovidas de qualquer valor científico que levam os pais desesperados a colocar seus filhos à mercê dos psiquiatras e da indústria. A outra declaração, dada do New York Times, foi de que ao exercer sua atividade “educativa” remunerada para os laboratórios (entre os quais o GlaxoSmithKline é apenas um), ele estava apenas “fazendo o que fazem todos os outros especialistas da área”. Karen Wagner, diretora do departamento de psiquiatria da infância e da adolescência da Universidade do Texas, recebeu mais de 160 mil dólares entre 2000 e 2005 da GlaxoSmithKline para promover o uso de Paxil por crianças. Uma de suas atividades nesse sentido foi relatar resultados falsos de um ensaio pediátrico desse antidepressivo (22).

Essas são apenas pequenas amostras dos mecanismos que a psiquiatria vem utilizando, ao longo de décadas, para promover uma concepção médica que vem causando doenças e matando pessoas aos milhões, contribuindo para tornar as doenças mentais uma verdadeira epidemia social. A medicina do capital em pleno funcionamento.